[서울=아트인포 왕진오 기자] 조선시대 왕실 구성원들의 상·장례 과정을 기록한 흉례 의궤를 연구한 논고 8편이 수록된 외규장각 의궤 학술총서4가 발간됐다.

국립중앙박물관(관장 배기동)은 외규장각 의궤 학술총서4 '외규장각 의궤 연구: 흉례凶禮 Ⅱ'를 발간했다고 밝혔다. 이 학술총서는 지난 2011년 5월에 프랑스에서 고국으로 돌아온 외규장각 의궤의 중요성과 그 내용을 알리고, 연구와 활용을 활성화하기 위해 마련한 것이다.

이 총서에는 효종孝宗(재위 1649∼1659)의 목관(木棺)인 재궁(梓宮)을 제작하는 과정을 분석한 '효종의 재궁 개조와 그 정치적 성격'이 눈길을 끈다.

당시 노론(老論)의 영수였던 송시열(宋時烈,1607~1689)의 의견에 따라 효종 승하 후 바로 염殮을 하지 않았으며, 염을 할 때에도 시신을 꽉 묶지 않았다.

이 때문에 효종의 시신이 부풀어 재궁이 맞지 않아 개조하게 되었으며, 그 책임에 대한 당파간의 공방이 있었다. 이후 효종의 능을 옮기면서 재궁이 잘 유지되고 그것이 재궁에 수십 차례 옻칠을 더했기 때문임을 알게 됐다.

그 결과 영조英祖(재위 1724~1776) 때 편찬한 '국조속오례의(國朝續五禮儀)'에 재궁에 옻칠을 더하는 것이 공식적 절차로 수록됐다. 이러한 일련의 과정은 유교 국가 조선에서 예제, 특히 죽음과 관련된 예제에서 얼마나 디테일까지 추구했는지를 자세하게 보여준다.

'19세기 효명세자의 상례 절차와 지출 구조'에서는 헌종(憲宗,재위 1834∼1849)의 생부(生父)이자 후에 왕으로 추존된 효명세자(孝明世子,익종翼宗, 1809~1830)의 상례와 관련된 의궤를 분석했다.

상례에 총 63,359냥 9전 4푼, 쌀 2,400석, 콩 200석을 사용했으며, 전체 재원 중 동전의 비중이 상당히 높다는 점을 밝혀 당시 동전의 보급과 유통이 활발해졌음을 확인했다. 이 논고는 왕실 의례의 전 과정을 기록하고 있는 의궤가 국가 재정 지출 구조를 밝히는 데 중요한 자료로 사용될 수 있음을 보여준다.

제기(祭器), 사수도(四獸圖) 등 의궤에 기록된 구체적인 물품의 변화상을 통시대적으로 고찰한 것도 의미있는 연구 성과이다.

특히 '17~19세기 흉례 의궤의 혼전제기 기록에 대한 고찰'은 종묘제기(宗廟祭器)를 중심으로 연구했던 기존 제기 연구에서 나아가, 신주(神主)를 종묘나 사당에 모시기 전까지 신주를 보관하던 혼전(魂殿)에서 제사를 지낼 때 사용한 제기를 시기별, 의례별로 살펴본 최초의 연구이다.

본서는 ‘외규장각 의궤 학술총서’ 시리즈의 네 번째 책으로, 외규장각 의궤 학술총서3 '외규장각 의궤 연구: 흉례(凶禮)'에 이은 흉례 의궤에 관한 두 번째 연구서이다. 본 자료는 외규장각 의궤 누리집 알림 게시판에서 PDF 파일로 제공한다.

한편, 외규장각 의궤 학술총서4의 발간과 함께 국립중앙박물관 상설전시관 1층 조선실에서 외규장각 의궤를 교체 전시한다. 전시는 조선시대 왕과 왕비의 국장을 보여주는 의궤 4건으로 구성했다.

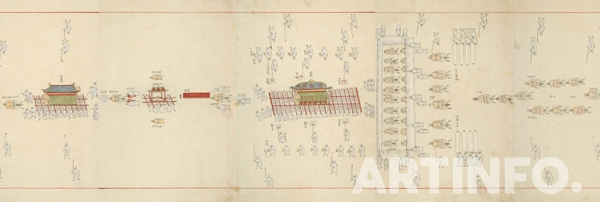

특히 인조(仁祖,재위 1623~1649)의 국장 과정을 기록한 '인조국장도감의궤(仁祖國葬都監儀軌)'는 현존하는 국장 의궤 중에서 초기의 것으로 이후 국장 의궤 작성의 기준이 되었으며, 왕의 발인 행렬을 그린 반차도는 현재 전하는 '발인반차도' 중 가장 이른 것이다. 상설전시관 조선실은 연중 무료 관람이며, 외규장각 의궤는 3개월마다 교체 전시한다.